Uno strano anacronismo

La Spagna ricorda i seicento anni dall’arrivo della popolazione gitana del Paese: una storia fatta di episodi di discriminazione, inclusi tentativi di espulsione e di sterminio, che arriva fino a oggi

Ciao!

Questa è Ibérica – Una finestra sull’altra penisola, la newsletter che una volta a settimana ti porta in Spagna e Portogallo senza prendere l’aereo.

Nelle puntate precedenti: la storia delle migliaia di neonati rubati ai loro genitori e venduti ad altre famiglie tra gli anni Trenta e Novanta in Spagna e la fine dell’epoca dei Golden visa nella penisola iberica, raccontata con interviste e dati.

In questa: la prima parte di una serie in due episodi sulla popolazione gitana in Spagna. La prima la leggi oggi e l’ho scritta io, la seconda arriva lunedì, firmata da

di (iscriviti oggi per non perdertela).Nota di servizio: venerdì prossimo Ibérica va in vacanza e salta un turno, ci leggiamo poi il 25 aprile con uno speciale sul Portogallo.

Iniziamo!

Uno strano anacronismo

Ogni mercoledì e venerdì sera, una decina di ragazze si allenano in un campetto nel quartiere La Mina, a Barcellona.

La maggioranza sono adolescenti gitane, come Emilia Moreno: “Ho lasciato la scuola quando avevo undici anni e ora ci sono tornata. Il calcio ti aiuta ad avere una routine e a trovare un equilibrio”, ha raccontato in un’intervista.

Altre, come Alba Blanco, la portiera della squadra, hanno quasi trent’anni, un lavoro e a volte anche dei figli.

“Vedere bambine e adolescenti gitane giocare a calcio, con il supporto delle loro famiglie, è molto importante”, ha affermato Blanco.

Moreno, Blanco e le altre calciatrici fanno parte della sezione femminile del club Tramontana, che dal 2023 è la prima squadra ufficiale di calcio di cui fanno parte giocatrici gitane in Spagna.

Perché ti racconto delle giocatrici della Tramontana?

Perché dal 1990 l’8 aprile è stata la Giornata internazionale della popolazione gitana, in ricordo del primo congresso mondiale romaní che si è tenuto a Londra nel 1971.

(In Italia è conosciuto come Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti: sui termini per parlare di queste etnie in italiano ti rimando al prossimo numero di Ojalá di Alice Orrù, in uscita lunedì).

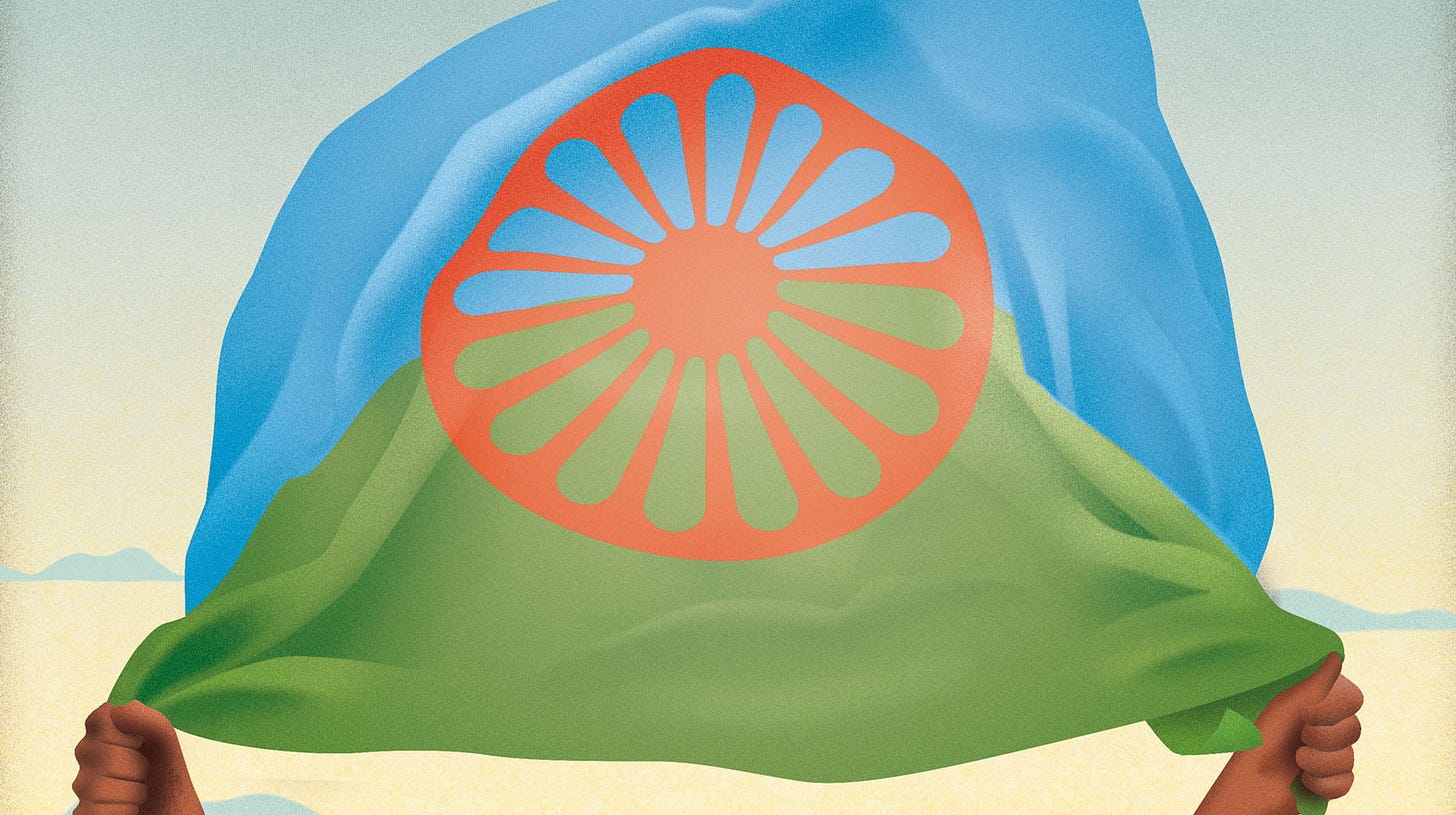

L’8 aprile 1971, dicevamo: lo stesso giorno in cui la popolazione gitana ha stabilito il suo inno (conosciuto come Gelem gelem o come Opre Roma, composto da Žarko Jovanović nel 1949) e la sua bandiera: una ruota di carro rossa su uno sfondo azzurro, come il cielo, e verde, come la terra.

Te ne parlo, soprattutto, perché in Spagna, dove vivono circa un milione di persone gitane (le stime sono imprecise e vanno a da 725mila a 1,3 milioni), il 2025 è stato dichiarato dal governo l’Anno della popolazione gitana per ricordare il loro arrivo nel Paese seicento anni fa.

Il primo documento ufficiale che racconta della presenza gitana in Spagna risale infatti al 12 gennaio 1425, quando il re Alfonso V autorizza una dozzina di persone gitane a circolare liberamente per la Corona di Aragona (che all’epoca comprendeva il regno di Aragona, ma anche il principato di Catalogna, il regno di Valencia, di Maiorca, di Sardegna, di Sicilia e di Napoli).

Non è chiaro da dove venisse nello specifico quel gruppo di persone gitane, ma sappiamo che i popoli romaní hanno iniziato a migrare dall’India settentrionale tra il III e il X secolo, più probabilmente tra l’VIII e il X.

Dal 1425 in poi, la storia spagnola è disseminata da episodi di discriminazione, inclusi tentativi di espulsione e di sterminio, che arrivano fino a oggi.

Uno dei più significativi e meno conosciuti è la Gran Redada, che Maria José Jiménez Cortiñas, presidente dell’associazione Gitanas Feministas por la Diversidad, ha definito in un episodio del podcast Sabor a Queer “la Notte dei cristalli” della popolazione gitana in Spagna.

Nel 1721, il re Filippo V crea la Junta de Gitanos, una specie di think tank dell’epoca per affrontare il “problema gitano”.

Due anni dopo, la Junta arriva alla conclusione che le usanze della popolazione gitana non possono essere eradicate e che quindi l’unica soluzione è un’espulsione di massa.

Anche in Portogallo le autorità erano arrivate alla stessa conclusione, ma il risultato non era stato ottenuto per mancanza di risorse e organizzazione, ma anche grazie alla resistenza della popolazione gitana.

Il marchese de Ensenada (all’anagrafe: Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea), consigliere del re Felipe V, propone quindi un’alternativa: imprigionare in luoghi diversi le donne e gli uomini gitani, in modo che non possano riprodursi, e portarli quindi all’estinzione.

La Gran Redada, conosciuta anche come Prisión general de gitanos, inizia nelle prime ore del 31 luglio 1749 e continua nei giorni successivi, soprattutto in Andalusia, Catalogna e nella regione di Madrid.

Circa 9mila persone vengono arrestate: gli uomini vanno a lavorare negli arsenali, le donne e i minori di sette anni in altre fabbriche.

Chi ha studiato questo episodio storico l’ha definito un tentativo di sterminio o un progetto genocida. Nel suo libro La diferencia inquietante, l’antropologa Teresa San Román afferma inoltre che la Gran Redada provocò una rottura traumatica tra los payos (termine utilizzato in Spagna per indicare le persone che non sono gitane) e la popolazione gitana, “soprattutto dal punto di vista di quest’ultima, che vide traditi i suoi sforzi di integrazione”.

Tra il 1933 e il 1945 l’idea iniziale della Junta de Gitanos diventa realtà: durante il terzo Reich, tra le 220 e le 500mila persone gitane vengono inviate nei campi di concentramento e sterminate.

Meno conosciuto e studiato della Shoah, il genocidio gitano è anche conosciuto come Porrajmos o Samudaripen.

In Spagna, la popolazione gitana non viene sterminata, ma discriminata e oppressa. Verso la fine degli anni Trenta, viene incolpata della diffusione di pidocchi e di un’epidemia di tifo. (Nel 2020 è successo di nuovo, ma con il covid-19).

Alla fine della guerra civile, le persone gitane soffrono lo stesso destino di quelle repubblicane: carcere e umiliazioni pubbliche (spesso le donne, come le collaborazioniste francesi durante l’occupazione tedesca, venivano rapate a zero).

Allo stesso tempo, Francisco Franco si appropria di un’espressione culturale del Sud della Spagna alla quale la popolazione gitana ha apportato un enorme contributo: il flamenco.

Durante la dittatura, e specialmente dopo l’apertura del Paese al turismo, il franchismo trasforma infatti questa forma espressiva in uno dei simboli della Spagna.

(Che uno dei motivi per cui ancora oggi la “Spagna da cartolina” più folcloristica corrisponde con l’Andalusia, la regione del Paese dove la popolazione gitana è più presente).

Oggi, la popolazione gitana spagnola chiede al governo che lo Stato riconosca la sua lingua e la sua cultura e che venga garantita la sua partecipazione alla vita politica.

La rappresentazione resta un tema centrale, e non solo nella politica: le storie delle calciatrici di La Mina sono solo un esempio di come la realtà delle vite delle persone gitane vada oltre gli stereotipi.

Ma le storie sono poche e i dati ancora meno.

Come ha spiegato l’attivista Vicente Rodríguez: “Continuiamo a non avere dati affidabili sulla popolazione gitana, né in Spagna, né in Europa. Non esiste la volontà politica. Raccogliere dati reali e fare ricerca avrebbero bisogno di un appoggio sistemico e di un interesse che non esiste.

Le persone gitane non sono una priorità, la gente pensa all’AI e alla robotizzazione, a livello accademico e politico siamo uno strano anacronismo”.

✨Dietro le quinte di Chispas, il club di lettura iberico

Venerdì scorso le persone abbonate a Chispas, il club di lettura iberico, hanno ricevuto su Telegram uno dei contenuti esclusivi pensati per accompagnare la lettura di aprile, Il tempo delle ciliegie di Montserrat Roig:

Sei ancora in tempo per unirti alla lettura di aprile: pensaci!

Para 📚

Nell’ultimo numero di

ho raccontato la storia di Ana Carmona Ruíz, la prima calciatrice spagnola della storia: puoi recuperarlo qui;- mi ha intervistata per la sua newsletter sull’impatto della Chiesa cattolica in Spagna e Portogallo: ho parlato, in particolare, di quel senso di vicinanza e apertura che caratterizza alcune espressioni della fede nella penisola iberica. Mi spiego meglio qui;

Una segnalazione fuori dai confini iberici:

è la newsletter di Fabiana Bolignano Fornés che racconta storie da Cuba, ogni due settimane.

Para 📆

Nell’ultimo numero di

, la newsletter di Piena, la libreria italiana di Lisbona, trovi tanti consigli su cosa fare in città in questo periodo: c’è il Festival del film italiano, ma anche concerti, eventi e spettacoli (segnalo una tavola rotonda pazzesca: Antifascismo e anticolonialismo – solidarietà democratica e scambi rivoluzionari tra Italia e Portogallo).

È tutto per oggi!

Se la newsletter di questo venerdì ti è piaciuta, aiutami a far conoscere Ibérica ad altre persone. Inoltra questo numero o clicca qui:

Se invece ti hanno inoltrato questa mail, questa è la tua occasione per iscriverti:

A presto,

Roberta